TOE组态视角下标准必要专利诉讼风险研究

关键词:信息通信技术

收稿日期:2023.06.15 修回日期:2023.09.18

基金项目:国家社会科学基金一般项目(20BGL043)

作者简介:张玉蓉(1977-),女,湖北荆门人,博士,上海大学知识产权学院副教授,研究方向为知识产权与创新、技术标准。

摘 要:促进技术、专利与标准协同化发展,加强标准必要专利的战略布局与运用是中国建设知识产权强国的现实要求。建立标准必要专利诉讼风险因素组态模型,有利于帮助企业优化标准化战略、规避诉讼风险。选取美国2003—2020年发生的207件标准必要专利诉讼案例作为样本,将TOE理论框架与案例相结合,从技术、组织、环境3个层面选取评估指标。采用模糊集定性比较分析法(fsQCA),以组态视角研究标准必要专利诉讼风险因素,利用不同因素的条件组合识别标准必要专利诉讼形成路径。研究发现,标准必要专利诉讼风险受专利价值、权利人企业类型、企业规模、企业年龄、国家环境对权利人友好度的综合影响。对新兴企业而言,规模越小或者持有的标准必要专利价值越高,诉讼风险越大。非NPE企业的规模越大,或持有的标准必要专利价值越高且国家环境对权利人越友好,诉讼风险越大。NPE企业即使规模小,持有的标准必要专利价值相对较低、国家环境对权利人不友好,也存在较高的诉讼风险。最后,针对研究结论,提出标准必要专利管理建议。

关键词:信息通信技术;标准必要专利;诉讼风险;TOE框架;fsQCA

DOI:10.6049/kjjbydc.2023060018

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

中图分类号:G306

文献标识码:A

文章编号:1001.7348(2024)04.0131.10

0 引言

随着人工智能、5G、物联网等信息技术的发展,全球迎来新一轮科技革命浪潮。与传统的独占性资产不同,标准的制定旨在促进共享与创新、减少贸易壁垒、创造全球性的规模经济。在新技术革命背景下,标准竞争成为国家争夺话语权和企业进行商业博弈的重要战略手段。我国对标准化工作也越来越重视,2021年10月中共中央、国务院颁布《国家标准化发展纲要》,着力构建标准化在促进国家治理体系和治理能力现代化中的重要引领作用。标准化的发展使得标准与专利逐渐融合所产生的标准必要专利(Standard.Essential Patent,SEP)成为支撑企业创新和竞争的关键因素,技术标准中的专利等知识产权问题受到广泛关注。为推动我国企业尽快构建标准必要专利的组合布局,加强标准必要专利战略运用,同年颁布的《知识产权强国建设纲要(2021—2035年)》明确指出,要拓展海外专利布局渠道,推动专利与国际标准制定有效结合。同时,《国家标准化发展纲要》也进一步强调,要完善标准必要专利制度,加强标准制定过程中的知识产权保护。近年来,华为、小米、中兴通讯等企业频繁卷入国际标准必要专利诉讼纠纷,对于中国企业走向国际市场、加快创新发展造成巨大威胁。国际企业间标准必要专利诉讼频发主要有以下原因:一是专利技术垄断性与标准普适性之间的矛盾使得标准必要专利权利人与实施者之间存在不同于普通专利的利益冲突,在标准必要专利许可中,权利人的专利劫持(Hold.Up)行为和实施者的反向劫持(Hold.Out)行为相互对立,由此引发大量标准必要专利许可合同之诉、专利侵权之诉和反垄断之诉。二是缺乏除司法途径之外的纠纷解决机制。虽然国际标准化组织制定了FRAND(Fair、Reasonable、and Non.Discriminatory)原则,但该原则较为模糊,缺乏具体的适用规则和纠纷解决机制,当事人只能通过诉讼途径解决争议。三是随着企业间竞争从专利竞赛(Patent Racing)演变为专利战(Patent War)[1],利用诉讼手段进行商业谋利和博弈已成为企业间重要的竞争策略[2]。尤其对于通过专利私掠行为获取收益的NPE(Non.Practicing Entities,非专利实施主体)来说,利用诉讼与禁令威胁是其寻求高额许可费的主要策略,对参与全球网络创新的新兴经济体国家的专利竞争产生重大威胁[3]。

诉讼风险通常有广义和狭义两种不同解释。狭义上,诉讼风险通常是指组织在诉讼案件中,受到各种因素影响,在诉讼结果上存在不确定性。广义诉讼风险外延更广,除狭义风险外,还包括组织在开展经营活动过程中因利益冲突而引起法律上诉讼纠纷的可能性。本文所稱的专利诉讼风险指广义上的诉讼风险,即企业在参与市场竞争过程中可能产生的专利诉讼争议,包括作为原告主动发起诉讼和作为被告被诉讼两种情形。目前学界关于专利诉讼风险的研究涉及法学、管理学等多个学科领域,例如,有学者从专利价值视角研究企业专利诉讼风险,发现专利价值对于专利诉讼具有重要影响,专利价值越高,面临的诉讼风险也越大[4]。具体价值指标中,前向引用数、权利要求数和同族专利数等对专利诉讼的发生具有重要影响[5]。张米尔等[6]基于专利的具体特征指标研究发现,专利转让次数、授权时间、被引情况等与诉讼发生呈正相关关系;漆苏(2013)从企业行为视角开展研究,发现不同企业的技术接近度、规模范围、研发投入也会影响专利诉讼的发生。但以上关于专利诉讼风险的研究主要针对普通专利展开,缺乏对标准必要专利的专门研究。有研究指出,标准必要专利作为较高价值的特殊专利,比普通专利的诉讼风险更高。如Simcoe等[7]研究发现标准必要专利与普通专利被诉讼的概率分别是9.4%和1.7%;Bekkers等[8]认为标准必要专利被起诉的概率比非标准必要专利高出5倍多。然而,目前针对标准必要专利诉讼的研究更多是根据个案或从政策视角研究企业诉讼问题。如齐立文等[9]对中国华为公司与美国Unwired Planet、Inter Digital等公司的标准必要专利诉讼策略进行分析;詹爱岚等[10]通过分析各国标准必要专利相关的政策指引,提出企业标准必要专利诉讼的策略应对。

综上,相关研究尚存在一些不足:第一,专利视角的诉讼风险研究主要针对普通专利展开,而标准必要专利基于其特殊属性有必要进行针对性研究;第二,相关文献对标准必要专利诉讼策略的关注大多基于个案;第三,现有研究大多局限于单一视角,缺乏不同层面的深层次、综合性研究。标准必要专利是技术与标准叠加的复杂产物,受专利技术创新、企业运营策略、国家政策环境等多重因素的影响,企业诉讼行为不是单一层面因素所致,而是多维度因素纷繁交错的结果。基于此,本文突破现有研究的单一视角局限,借鉴TOE理论分析框架(Technology.Organization.Environment)下的组态视角,从技术、组织、环境3个层面选出最具代表性的5个具体指标,运用模糊集定性比较分析法(Fuzzy Set Qualitative Comparative Analysis,fsQCA),对标准必要专利诉讼案件进行多维度实证研究,探析诉讼风险发生的多重组态因素,为企业开展标准必要专利诉讼风险评估和防范提供参考。

1 研究设计

1.1 研究框架与指标选取

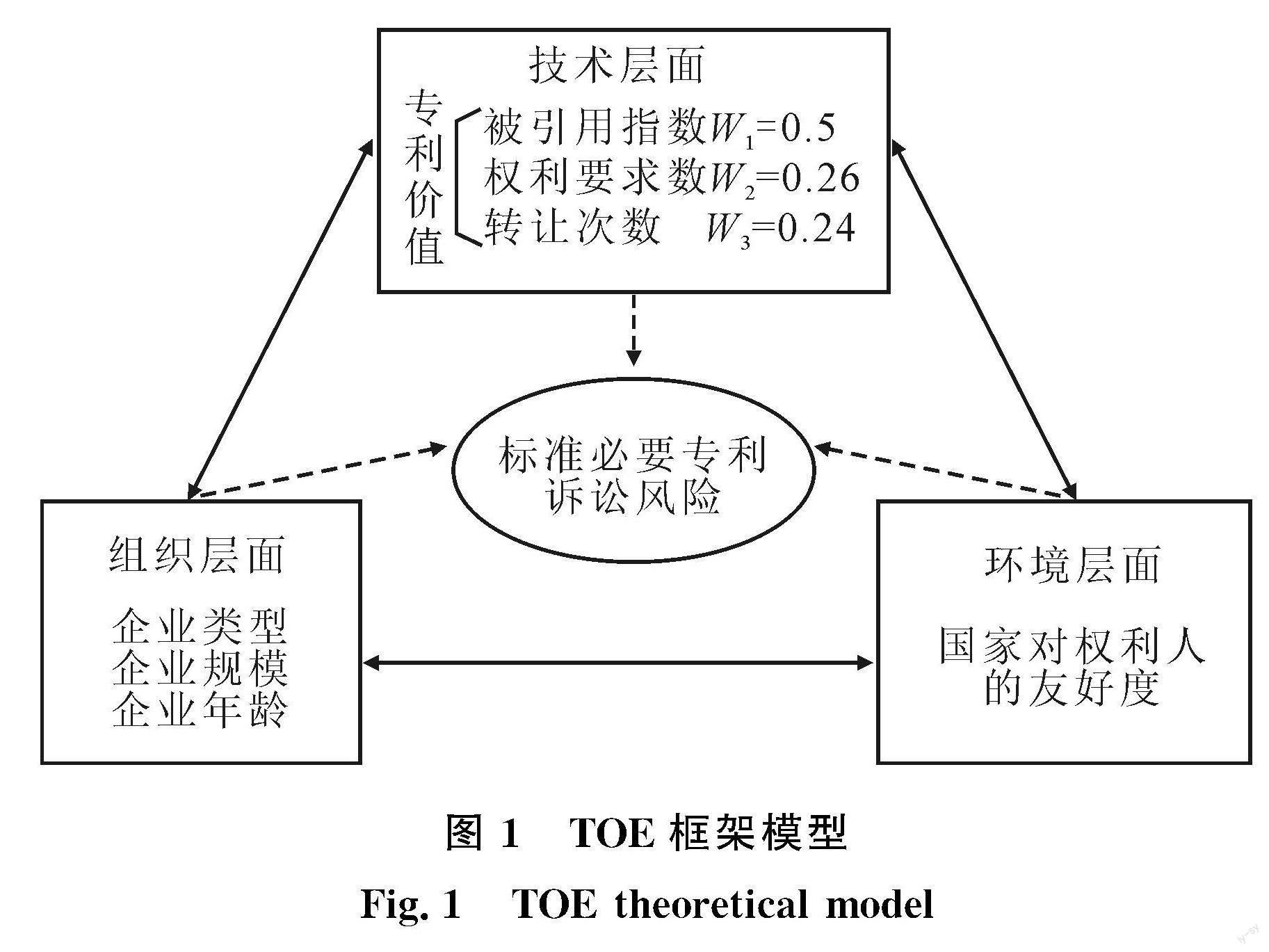

本文参照Tomatzky等[11]提出的TOE理论分析框架,从技术、组织与环境3个层面确立研究维度并选取指标。TOE分析框架将影响组织创新的因素分为技术、组织、环境3个层面,是一种多层次、综合性分析框架。通常来说,技术因素主要考虑企业技术能力等基本技术条件以及创新技术本身特点;组织因素主要指组织规模和结构、组织相关经验、组织资源等。环境因素则指对组织生产经营产生影响的外部约束或支持条件等。同时,该理论也强调在不同研究背景下,框架内3个层面所涵盖的影响因素并非一成不变,可根据具体研究情境进行分析和适当调整[12]。因此,TOE框架具有广泛的适用性,已经越来越多地被应用于研究组织或企业各种问题。复杂多变的国际竞争环境下,企业专利诉讼风险的发生具有很大不确定性,通常是技术、组织和环境等不同层面因素相互影响、交互作用的结果,根据研究需要对3个层面相关因素作适当调整,将TOE框架纳入本研究中。

TOE框架下技术层面通常考虑的是企业技术条件,如技术的复杂性、技术竞争优势等技术本身特点[13]。本文分析对象是标准必要专利的诉讼案例,涉诉标准必要专利本身是体现技术条件的最核心要素,基于专利技术特征进行的专利价值评估则是企业开展技术创新与发展的重要课题(张亚峰,2022)。因此,将涉诉标准必要专利的专利价值作为TOE技术层面的一级指标。对于专利价值的衡量,学界通常通过搜集专利信息并对这些信息进行定量化评估,但由于没有统一的标准,选取的观测指标往往不尽相同且结论不一。自20世纪90年代起,学者们逐渐认识到单一指标不足以衡量专利价值,如Higham 等[14]指出,对于专利质量的衡量不能采用单一的方法确定,而应当从多维角度构建新型、完善的专利质量指标评估体系。此后,学界针对专利价值的多重指标研究开始涌现,如李牧南等(2019)选取经济、法律和技术3个层面的指标衡量专利质量;来音等(2023)在衡量高校专利价值时,从技术、法律、经济、发明人特征4个层面构建指标体系。因此,为确保数据的客观性和科学性,本文从技术、法律、经济3个维度各选一项核心指标作为二级指标,综合评价专利价值。技术维度中,被引用次数是相关研究中认可度最高、应用最广泛的指标,能够体现技术影响力,常被用来衡量专利质量。Allison 等[15]、Hall等[16]、Gambardella等[17]的研究均表明,专利被引次数对专利价值具有积极正向影响。专利技术被引用次数越多,表明其与后续技术联系越紧密,越处于该领域的核心地位。因此,本研究选取专利技术被引用次数作为技术价值的二级指标。法律维度是指专利在法律上获得的保护力度和保护范围。权利要求是专利能够受到法律保护的主要依据,权利要求数一定程度上反映专利保护范围,是重要的专利价值衡量指标[18],对专利价值有着正向影响[19],故选取专利权利要求数作为评价专利法律价值的二级指标。专利价值的经济维度是指专利能创造的经济效益或商业价值。专利转让是专利的动态特征,是技术发明商业化的重要方式,转让方通过获取转让费增加收益,受让方通过购买专利获取其潜在经济价值,每一次转让都是专利经济价值的释放,专利转让次数越多代表其经济价值越大[20]。因此,选用转让次数作为评价专利经济价值的二级指标。

在综合评判专利价值时,需根据不同维度的重要程度确定二级指标的权重系数Wi,用V1、V2、V3分别代表上述3个二级指标,则专利价值V=W1V1+W2V2+W3V3,其中,W1+W2+W3=1。常用的权重测量方法包括层次分析法(AHP)和专家打分法,钱过等(2014)在识别核心专利综合价值时,采用这两种方法对国外核心专利进行定量评估,对于技术、法律、经济3个维度共12项指标的权重系数,计算得出各维度的权重分别占50%、26%、24%。该研究中的核心专利与本文所研究的标准必要专利具有类似的特征,且价值评价维度与本研究高度一致,故参考使用其指标权重,即W1=0.5,W2=0.26,W3=0.24。技術层面指标与权重如表1所示。

组织层面主要考虑组织管理特性,通常涵盖企业规模及范围、管理结构、管理障碍、企业资源能力等要素。本文研究对象是标准必要专利诉讼,涉诉企业专利权人主要为信息通信企业。开放式创新背景下,信息通信行业竞争尤为激烈,市场主体更新迭代速度极快,企业运营策略、运营能力与运营经验是竞争中的关键要素。因此,本研究将组织层面映射为3项指标:企业类型、规模、年龄。企业类型主要用于定位企业运营策略,本文将其划分为NPE与非NPE。与非NPE不同,大部分NPE的专利运营策略主要不是生产和销售,而是通过高价许可、诉讼威胁等方式牟取利益,因此,NPE的专利诉讼倾向往往更高。受新冠疫情影响,全球知识产权经济有所衰退,但相关研究发现,NPE发起的专利诉讼量却持续上升,2021年诉讼被告数达到1 786个,比前一年增加10.9%,截至2022年1月,美国NPE专利诉讼量持续以10%以上的速度增加[21]。因此,区分企业类型是否为NPE对诉讼风险研究具有重要意义。企业规模大小通常体现企业运营能力,规模越大的企业结构体系越严密,运营管理能力越强。而规模这一概念需要以量化的形式体现,根据现有文献及各国实践,企业正式员工数量能一定程度上代表企业规模,因此,本研究选取员工人数代表企业规模,用以反映企业运营能力。企业年龄是指企业自成立以来的生存时长,能够体现企业在竞争中积累的运营经验和管理能力,发展时间越长的企业通常在运营经验、管理能力、诉讼经验方面越丰富,相反,年轻企业成立时间短,参与市场竞争有限,经验积累也相对缺乏。因此,本研究用企业年龄衡量企业运营经验。

环境层面一般可以体现为两类情形,即外在压力与外在支持,外在因素包括国家政府、行业竞争者和贸易伙伴,具体体现为政府规章制度、行业对手竞争强度、贸易合作者稳定性等。考虑到本研究对象为诉讼行为,该行为依附于司法裁判机关的权利导向之下,因此,国家政府与司法机关等对标准必要专利权利人的友好度是环境层面的重要因素,若友好则属于外在支持,若不友好则属于外在压力。基于此,将环境层面的指标确定为国家环境对权利人的友好度。

综上,结合现有理论基础与本文具体研究情境,确立TOE分析框架与详细指标。技术层面采用两级指标,一级指标为专利价值,二级指标为被引用数、权利要求数、转让次数;组织层面3项指标,分别为企业类型、规模、年龄;环境层面指标为国家环境对权利人的友好度。结果变量为诉讼风险。具体理论模型如图1所示。

1.2 研究方法

本研究采用定性比较分析(以下简称QCA)的子集——fsQCA进行研究[22]。QCA方法通过将定性分析和定量分析有机结合起来,能充分应对社会现象多样性与因果关系复杂性,可以分析多重因素之间的不同组合对结果的影响[23],即组态视角。该方法认为,结果的发生往往受到多重因素影响,且各个因素之间彼此相互依赖,共同而非单独作用于结果。这种视角被广泛用于分析高水平的复杂因果关系[24]。与传统以因变量及自变量为导向的回归分析方法相比,面向组态分析的QCA能够有效摆脱变量自相关与多重共线性的影响,测量和分析不同因素组合条件对结果的净效应。相比清晰集定性比较分析(Crisp Set Qualitative Comparative Analysis, csQCA)只能处理二分类变量的限制,fsQCA引入模糊集合,利用模糊集理论和布尔逻辑,实现对集合理论更准确、更严格的一致性评估。

本研究基于TOE理论框架多层次、多指标、综合性的条件分析因素,全面描述各层面因素如何影响标准必要专利诉讼的发生。选用fsQCA,不仅能分析多个因素组合条件对诉讼的影响,还能探索3个层面之间可能存在的(强化或调节)交互效应,进一步拓展研究深度,揭示标准必要专利运营企业在技术、组织与环境之间的深层交互逻辑。

1.3 样本选取与数据来源

基于研究目的、案例代表性和可获取性,采用以下几个步骤选取研究样本。

首先,样本收集。美国作为创新大国,标准必要专利持有量位居世界前列,相应的诉讼纠纷最多,审判经验也最为丰富。因此,本文选取发生在美国的诉讼案例。利用Westlaw法律数据库,检索2003—2020年涉及标准必要专利的诉讼案例共299件。

其次,样本处理。通过阅读判决书,发现有50件案例的最终判决中,法官将争讼专利认定为非标准必要专利,表明当前可能存在标准必要专利“过度披露”现象。实践中并不是每一个标准必要专利都确实是“必不可少”或“真正必要”的专利,而是由于标准制定组织对披露的专利未作审核导致“过度披露”。由于本文研究对象为真正的标准必要专利,因此,将这50件案例从样本中删除。通过对剩余249件标准必要专利案例进行案由分类和信息统计发现,存在同一原告与被告针对同样的标准必要专利多次诉讼的现象,以及一件诉讼案件中针对多件标准必要专利的情形。本着单一原告对单一被告提出单一标准必要专利诉讼为一份完整样本的收集原则,对上述案例进行整合与拆分处理。第一,当多个案例属于同一原告被告基于同样事由发生在诉讼的不同阶段时(一审或二审程序),合并为同一件样本处理;第二,同一件案例中针对多项标准必要专利存在争议时,以每一件标准必要专利为单位,拆分成多个案例样本。经过上述处理,最终得到的样本案例数量为207件。

最后,样本数据提取。技术层面,包括专利被引用数、权利要求数、转让次数3项数据,主要依据各案例中记录的涉诉标准必要专利的专利号,通过IPlytics标准必要专利数据库与美国专利商标局官方网站分别查询获取。组织层面指标的提取,包括权利人企业的企业类型、员工人数、成立时间3项指标,数据来源于各企业官方网站、斯坦福 NPE诉讼数据库、Compusat数据库、Linkedln等。环境层面指标即美国对于标准必要专利权人的友好度。为观察不同时间段对权利人友好度的变化,收集整理近15年美国专利商标局、美国司法部等机构发布的有关标准必要专利相关政策,美国电气与电子工程师协会(IEEE)等出台的促进标准必要专利许可实施的指导规则,以及美国法院对标志性案件的判决观点等,并对以上内容按年份进行梳理。

1.4 变量赋值与校准

变量赋值与校准是实施fsQCA的前提。校准需为每个变量设定3个錨点,分别为完全隶属值(赋值为1)、模糊值(赋值为0.5)和完全不隶属值(赋值为0),锚点的设定方式根据不同条件变量具体确定。

(1)结果变量。本研究结果变量为诉讼风险,由于全部样本都是已发生的诉讼案例,因此,结果变量全部赋值为1。

(2)条件变量。首先,技术层面,对专利的技术、法律、经济3个维度的价值按前文确定的权重计算出专利价值,对数据进行描述性统计,发现数据呈尖峰分布(峰度>3),存在个别极大值和极小值。根据数据依赖法,选用专利价值的上四分位数(累计百分比75%)和下四分位数(累计百分比25%)作为最大隶属值和最小隶属值,将中位数(累计百分比50%)作为模糊值,得出3个锚点:40.8、20、12.8。

其次,组织层面,对于企业类型,NPE比非NPE有更高的诉讼倾向,如Contreras[25]通过对493件标准必要专利诉讼的原告分析发现,NPE发起的诉讼数量高达362件,远高于生产实体。因此,对NPE赋值为1,对非NPE赋值为0。企业规模的概念相对模糊,并无统一标准。一方面由于不同国家经济发展水平和发展状态不同,划分标准会随着经济变化而不断调整;另一方面,企业自身发展纷繁复杂,不同类型、不同行业的企业在规模划分时标准不一。本研究结合外部标准法和数据依赖法进行校准。样本中的通信企业大部分属于美国企业,采用外部标准法,参考美国《小企业法》和美国小企业管理局对科技型企业员工人数的规模划分标准,将员工人数在500以下的企业列为小企业,同时结合数据依赖法,根据样本分布偏度,将员工人数超过10万人的部分企业(如微软、诺基亚、苹果等)列为巨头企业,将500人以上10万人以下的企业归为大企业。规模越大的企业在全球范围占有的市场份额越大,产生的冲突也越多,诉讼风险更高,因此,对巨头企业、大企业、小企业从大到小赋值为3、2、1,三级量表如表2所示,3个锚点确定为3、2、1。在fsQCA中,隶属度恰好为模糊值(赋值为0.5)的案例将不被分析,本研究为了避免校准数据出现过多的模糊值而影响分析结果,对隶属度低于1的值统一加上0.001[26]。企业年龄以诉讼发生时间为节点,计算企业成立之日至诉讼发生之日的生存时长,区分诉讼时企业所处生命周期。企业生命周期包括初创阶段、生存阶段、发展阶段、起飞阶段、成熟阶段5个不同阶段[27],依据生命周期理论和样本分布情况,企业年龄小于10年的属于初创阶段,10至50年以内(不含50年)属于生存阶段,50至100年以内(不含100年)为发展阶段,100至150年以内(不含150年)为起飞阶段,150年及以上是成熟阶段。不同阶段的企业对诉讼的倾向性不同,越成熟的企业技术资源越丰富,专利布局也越密集,容易挤压竞争对手的发展空间,且善于用诉讼手段打击竞争者,相反,年轻企业面对纠纷时,可能会出于实力、经验不足和诉讼成本的考量而选择谈判甚至妥协。因此,制作企业年龄的五级量表如表3所示,初创阶段赋值为1,生存阶段赋值为2,发展阶段赋值为3,起飞阶段赋值为4,成熟阶段赋值为5。参照Pappas & Woodside[28]的做法,将五级量表的3个锚点设定为4、3、2。同样,为避免校准数据出现过多的模糊值而影响分析结果,对隶属度低于1的值统一加上0.001。

最后,环境层面的变量确定。美国对于标准必要专利的政策一直处于不断摇摆中。美国环境对权利人最友好的阶段在2006年eBay案推翻“自动禁令”规则以前,从2011年修改专利法案限制滥诉起,对权利人逐渐苛刻。2013年美国专利商标局和司法部共同发布《关于自愿受F/RAND承诺约束的标准必要专利救济的政策声明》,进一步限制权利人利益,形成“以不颁发禁令为原则,颁发为例外”的禁令救济规则,除非实施者存在非善意的情况,否则权利人将受FRAND约束而不适用禁令救济。2015年IEEE也提出限制权利人寻求禁令救济,并对标准必要专利许可费的计算作出规定,提出按照最小可销售实施单位(The Smallest Salable Patent.Practicing Unit,SSPPU)计算许可费,这一规定严重打压了权利人利益,遭到标准必要专利权利人的强烈反对,但美国政府部门对IEEE新政予以支持,认为新政能促进FRAND原则的适用且有利于促进竞争。自此,美国对标准必要专利权利人的友好程度达到最低。直至2019年,司法部等部门又共同发布一份政策声明,以取代2013年政策,对标准必要专利禁令救济的规制发生了从“不颁发禁令为原则,颁发为例外”到“颁发为原则,不颁发为例外”的重大转变,强化了标准必要专利权人的利益,对权利人的态度有所好转。由于该政策争议太大,2022年6月司法部等部门又撤回2019年政策声明。通过相关政策梳理,本研究将美国对标准必要专利权利人的友好度分为不友好、一般、友好3个级别,2011年及之前和2019—2020年(不含2019)是友好阶段,2012—2015年为一般阶段,2016—2019年是不友好阶段。国家环境对权利人越友好,法院对权利人越支持,权利人提起诉讼的可能性就越大。因此,国家环境对权利人友好度的三级量表如表4所示。友好赋值为3,一般赋值为2,不友好赋值为1。锚点设置为3、2、1,校准后对隶属度低于1的值统一加上0.001,以避免模糊值过多影响分析结果。

2 研究结果

2.1 必要性检验

在开展各条件变量的组态分析之前,首先需要进行必要性分析检验,包括一致性检验和覆盖率检验,结果如表5所示,所有单一变量对诉讼结果的实现均低于0.9。根据现有理论,当一致性分析结果大于0.9时,表明该条件是实现该结果的核心必要条件。结果发现,每项条件变量的一致性结果均低于0.9,表明标准必要专利诉讼风险因素具有复杂性,需要综合考量各条件变量联动效果对诉讼风险的影响,满足条件组态分析的前提标准[29]。

2.2 条件组态分析

本研究使用fsQCA软件构建真值表进行条件组态分析,借鉴国内外学者的普遍做法,将频数阈值设定为1,一致性阈值设定为0.8。本研究样本均为结果变量值为1的诉讼案例,因此,结果中不存在矛盾组态,运行后只得到中间解和复杂解,且两者的组态结果完全一致,有5种条件组态。条件组态的总体一致性为1,根据Ragin[30]的研究,当总体一致性超过0.8时,表明该条件组态结果为必要,因此本研究结果满足一致性要求,即在此5种条件组态下必然发生诉讼。条件组态的总覆盖率为0.870 923,表明该结果对样本的解释程度很高。综上,本实验具有较高的一致性和覆盖率,得出的5个条件组态对标准必要专利诉讼的发生有充分解释力。表6中条件组态1~5的每一列展现了复杂解/中间解中的不同条件组合方式,因未出现简约解,故不区分核心条件和辅助条件。

组态1表明,当权利人企业是规模小、成立时间短的初创小企业时,其标准必要专利涉诉风险较高。该组态的原始覆盖率为0.493。这一条件组态揭示了两种情形:一是规模小且成立时间短的企业,因缺乏专利运营能力与许可谈判经验,容易在生产活动和交易活动中形成专利漏洞或卷入许可纠纷,引发诉讼与被诉风险。二是一些新兴企业虽然成立时间短、规模不大,但其颠覆式创新模式和先进技术使之后来居上,迅速成为竞争中的佼佼者,对传统老牌企业产生威胁,进而引发被诉风险。例如,研究样本中的中国企业小米(2010年),与苹果(1976年)和诺基亚(1865年)相比,成立时间处于不同世纪,但并未影响其在行业中的主力竞争地位以及成为标准必要专利诉讼的主要参与者。

组态2表明,标准必要专利价值高且权利人企业年龄小时,有较高诉讼风险。该组态的原始覆盖率为0.438。该情形下,权利人企业通常为被告,来源于实施者发起的反垄断或许可纠纷诉讼。有研究证实,价值越高的专利发生诉讼的风险越大,当标准必要专利价值较高时,实施者数量众多,相应的许可纠纷也更多,此时若权利人企业为成立时间较短的新兴企业,则会因缺乏成熟的专利许可经验、战略性的专利组合布局和有效的风险防范措施,引发更多被诉风险。

组态3表明,当权利人企业为专利实施主体即非NPE时,企业规模越大,诉讼风险越高。该组态的原始覆盖率为0.468。该情形下的权利人可能为原告,也可能为被告。大型专利实施主体通常在多个国家和地区占有市场份额,都会在综合产业、市场和法律等各方面因素后在全球范围进行周密的专利战略布局,构建高效的“专利保护网”,其它企业在竞争中更容易触碰到这层“保护网”,引发专利侵权诉讼。此外,由于标准必要专利天然具有很强的垄断性,专利实施主体规模越大,其在标准市场中的国际话语权和市场竞争力也越强,容易被实施者指控存在专利劫持或不合理的许可费报价,从而引发反垄断或违反FRAND许可原则的被诉风险。

组态4表明,当权利人企业为专利实施主体,标准必要专利的价值越高且国家环境对权利人越友好时,越容易产生诉讼风险。这一组态的原始覆盖率为0.148。这种情况下,通常由非NPE权利人作为原告,对专利实施者发起侵权诉讼。对于专利实施主体来说,实现标准必要专利价值的途径主要是生产实践和对外许可,由于标准必要专利是实施技术标准时无法绕开的专利,权利人通常须基于FRAND原则将标准必要专利进行許可实施,通常价值越高、越核心的标准必要专利实施需求就越大,被许可方也越多,在许可谈判中的矛盾和冲突也越频繁。此时,国家环境对权利人的友好程度会直接影响权利人诉讼倾向,基于对诉讼成本和诉讼胜率的考量,当国家环境对权利人友好时,权利人更倾向于选择以诉讼方式解决纠纷。

组态5表明,当权利人企业为NPE时,即使专利价值相对较低、企业规模较小、国家环境对权利人不友好,也有较大的诉讼可能。这一组态的原始覆盖率为0.040。该组态普遍性不高的原因是本研究样本中NPE诉讼的基数本身较少。这种组态的情况是由NPE企业作为原告,通过寻求禁令和发起诉讼的方式向非NPE施压,有意地将诉讼作为主要专利策略和企业盈利工具,以获得高价赔偿。即使国家环境对权利人不友好,也不影响NPE的诉讼倾向。此外,相较于非NPE,NPE的规模一般较小,其通过低价收购方式积极在垂直领域布局,所针对的收购目标大多是能以低价购买的价值相对较低的标准必要专利。因此,对于NPE来说,即使企业规模小、专利价值相对较低、国家环境对权利人不友好,也仍有较高的诉讼倾向。

上述条件组态对结果变量的覆盖度和解释力度各有不同。其中,组态1、组态2、组态3的覆盖率都比较高,在必要性和充分性上都高于组态4和组态5,说明这3种组态条件在标准必要专利诉讼中具有普遍性,都能有效解释诉讼的发生。通过对比5种组态发现,不同条件组态中各条件变量出现的频次存在一定差异。如表7所示,专利价值、企业类型和规模出现的总频次均为3次,企业年龄和国家环境对权利人友好度出现的总频次为2次,总体来看,各条件变量的出现频率相差不大,且均匀分布于技术、组织、环境3个层面,可见这3个层面的因素都对标准必要专利诉讼的发生具有不可忽视的影响,进一步体现了本研究基于TOE框架组态视角进行分析的必要性。观察各条件变量出现的形态可以发现,专利价值、企业类型、企业规模、国家环境对权利人友好度4个变量既有条件存在形态,也有条件不存在形态。即高价值专利和低价值专利、NPE和非NPE、大企业和小企业、对权利人友好和不友好都可能促进标准必要专利诉讼的发生,可见在不同情景下,这些条件变量对诉讼的影响都不是单一的,而是在不同条件组合中发挥复杂多变的促进或抑制作用。

2.3 稳健性检验

根据表6和表7可知,企业年龄的出现频次相对较少,仅存在于组态1和组态2中,并且条件形态均为不存在,即不同条件组态下都是企业年龄越小越容易发生诉讼,这与大众的普遍认知存在差异。为验证实验结果的准确性和稳定性,对企业年龄变量的校准方法进行调整,参考Fiss[31]的方法,将企业年龄五级量表的3个锚点变更为5、3、1,得出的结果如表8所示,5种组态条件与表6的结果完全一致,总覆盖率为0.842 754,仍能较好地解释实验结果,说明本文实验结果具有稳定性。

考虑到fsQCA的组态结果对编码取值具有一定的敏感性,有必要对前文结果进行敏感度分析。借鉴国内外学者的普遍做法,采取调整一致性水平的方式,将一致性阈值从0.8调整到0.9,结果如表9所示,相较于表6,未发生改变,表明本文研究结果具有较高稳健性。

3 研究结论、启示与展望

运用fsQCA方法,选取美国2003—2020年发生的207件标准必要专利诉讼案例作为样本,识别出标准必要专利诉讼风险的影响因素和具体路径,从企业层面提出诉讼风险防范及专利管理建议。虽然本文选取的是诉讼地在美国的诉讼,但诉讼主体涉及全球企业,因此,研究结论对于持有和运营标准必要专利的相关企业具有一定普适性。

3.1 主要结论

本文基于TOE理论,从技术、组织、环境等层面确定5个条件变量,通过fsQCA方法得出5种条件组态,且5种条件组态的一致性和覆盖率均达到较高要求。

具体结论如下:第一,通过单一条件必要性分析和各条件出现频次的统计发现,3个层面的5个条件变量(专利价值、企业类型、企业规模、企业年龄、国家环境对权利人友好度)均对标准必要专利诉讼风险具有重要影响;第二,结合组态1和组态2发现,在标准必要专利的权利人企业成立时间较短的情况下,企业规模越小或者持有的标准必要专利价值越高时,诉讼风险越大;第三,结合组态3和组态4发现,当权利人企业是非NPE时,企业规模越大,越容易发起诉讼或被诉,持有的标准必要专利价值越高,且国家环境对权利人越友好时,越容易产生发起诉讼的倾向;第四,组态5表明,当权利人企业为NPE时,即使在标准必要专利价值相对低、企业规模小、国家环境对权利人不友好的情况下,也有较高诉讼风险。

3.2 启示

基于研究结论,企业可根据具体条件组态加强标准必要专利的战略布局与有效运用,对可能产生的诉讼风险进行评估和预警,有针对性地作好专利布局,提前作好诉讼应对。

根据表7中统计的各变量出现频次可知,技术、组织、环境3个层面的5项条件变量都对标准必要专利诉讼具有重要影响,因此,企业在开展标准必要专利管理和布局时应基于3个层面进行综合考量。此外,由于专利价值、企业类型、企业规模、国家环境对权利人友好度4个变量出现的形态复杂多变,管理者要注意避免过于依赖一般认知,误认为只有高价值专利、NPE企业、大规模企业、国家环境对权利人友好时,对方才有可能发起诉讼,可结合实验结果中的5种条件组态进行诉讼风险评估。

结合表6中的组态1和组态2可知,成立时间不久的新兴企业本就缺乏一定的技术积累和运营经验,若企业规模很小或持有的标准必要专利价值很高,则会使竞争者觊觎,带来更高的诉讼风险。因此,新兴小企业更应该有计划地作好专利战略布局和行业监测,如果发现专利被侵权,要及时开展取证工作并充分准备诉讼策略,抢占主动权;掌握高价值标准必要专利的新兴企业会有较高的被诉风险,被许可方可能因不满过高的许可费而发起反垄断之诉,为避免在诉讼中耗费过多时间和精力成本,新兴企业应优先争取谈判协商,主动合理定价,尽量避免诉讼的发生,同时,也要提前准备好应诉策略,防止诉讼发生时仓促应对。

结合表6中的组态3和组态4可知,越是大规模的非NPE权利人企业,越要重视风险防范。尽管都是标准必要专利,但是,其价值仍然存在较大差异,企业需要定期对标准必要专利进行评估,对于价值较高的核心标准必要专利应重点关注与防范。这类专利的被许可人较多,在产业链中实施频率也较高,因此,对于这类标准必要专利应不断优化专利布局,实时开展行业监测,时刻关注其他竞争对手在该标准领域下的创新研发和专利实施动态。当发生侵权纠纷或许可费争议时,权利人是否诉诸司法途径解决,需要考虑多个因素。如国家环境对权利人的友好度,当国家环境对权利人友好时,如颁发禁令的条件宽松、可选择以整体市场价值(Entire Market Value,EMV)法计算许可费等情形下,权利人可以选择通过诉讼手段维护自身权利。反之,如果国家政策、司法判例对权利人不友好,則权利人应避免采取诉讼手段,可以选择谈判协商等方式化解矛盾。对于专利实施者来说,如果所实施的标准必要专利价值很高,且对方权利人是非NPE企业,应积极、及时获取许可以避免侵权,尤其是当下环境对权利人较为友好时,实施者更要作好专利预警,积极采取谈判协商或交叉许可等方式达成合作,避免诉讼的发生。

根据表6中的组态5可知,NPE企业的规模普遍较小,对价值相对较低的标准必要专利有较大兴趣,即使在国家环境对权利人不友好的情况下,也具有较高的诉讼倾向。因此,对于实施者来说,要谨防NPE滥用权利进行专利私掠,在任何环境条件下,都应尽量规避实施以诉讼为主要营利手段的NPE拥有的标准必要专利,即使在不得不实施其专利时,也应提前采取诉讼应对措施,不能因对方企业规模小、专利价值低而放松对于诉讼风险的防范。

3.3 研究局限及未来展望

本文仍存在一些不足:第一,研究案例的地域选择存在一定局限性,本研究仅针对发生在美国的标准必要专利诉讼案例进行分析,虽然诉讼主体涉及全球市场企业,但其他各国政策环境和市场环境等各有不同,未来可以扩大研究范围,对其他国家的诉讼案例进行扩充研究;第二,条件变量选取方面,如技术和组织层面的二级指标仅选取有代表性的核心指标,未来可以增加不同维度的条件变量,如分类号数量、许可次数、企业绩效、法院审理效率等,对诉讼风险影响因素进行更广泛的研究。

参考文献:

[1] CONTRERAS J L. The new extraterritoriality: FRAND royalties, anti.suit injunctions and the global race to the bottom in disputes over standards.essential patents[J]. Boston University Journal of Science & Technology Law, 2019, 25(2): 251.290.

[2] BEKKERS R, UPDEGROVE A. A study of IPR policies and practices of a representative group of Standards Setting Organizations worldwide[EB/OL].[2022.09.20].http://ssrn.com/abstract=2333445. 2013.

[3] ERNST D. Standard.essential patents within global networks.an emerging economies perspective[EB/OL].[2022.09.20]. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2873198.2017.

[4] CONTRERAS J L. Essentiality and standards.essential patents[M]// CONTRERAS J L. Cambridge handbook of technical standardization law.patent, antitrust and competition law. Cambridge: Cambridge University Press, 2017: 550.614.

[5] CREMERS K. Determinants of patent litigation in Germany[R]. ZEW.Centre for European economic research discussion paper No. 04.072, https://ssrn.com/abstract=604467.2004.

[6] 张米尔,国伟,李海鹏. 专利动态特征与专利诉讼:基于智能手机产业的研究[J].管理科学,2020,33(4):98.106.

[7] SIMCOE T S, GRAHAM S J H, FELDMAN M P. Competing on standards? entrepreneurship, intellectual property, and platform technologies[J]. Journal of Economics & Management Strategy, 2009, 18(3): 775.816.

[8] BEKKERS R, CATALINI C, MARTINELLI A, et al. Disclosure rules and declared essential patents[EB/OL].[2022.07.25]. https://www.nber.org/papers/w23627.2017.

[9] 齊立文,宋晓亭,姜南. 标准必要专利企业的诉讼策略研究——以华为公司涉诉案为例[J].科技管理研究,2021,41(10):178.184.

[10] 詹爱岚,王洁怡. 面向新一代ICT产业竞争的标准必要专利战略启示及应对[J].情报杂志, 2019,38(5):29.35.

[11] TORNATZKY L G,FLEISCHER M. The processes of technological innovation[M]. Lexington,MA:Lexington Books, 1990.

[12] BAKER J. The technology.organization.environment framework[M]//DWIVEDI Y K.Information Systems Theory. New York:Springer, 2012:231.245.

[13] 劉茂长,鞠晓峰. 基于TOE模型的电子商务技术扩散影响因素研究[J].信息系统学报, 2012,6(2):13.30.

[14] HIGHAM K, RASSENFOSSE G D, JAFFE A B. Patent quality: towards a systematic framework for analysis and measurement[J].Research Policy, 2021, 50(4): 104215.

[15] ALLISON J R, LEMLEY M, MOORE K A, et al. Valuable patents[C]. Berkeley Olin Program in Law & Economics, 2003: 435.479.

[16] HALL B H, JAFFE A, TRAJTENBERG M. Market value and patent citations[J]. RAND Journal of Economics, 2005,36(1): 16.38.

[17] GAMBARDELLA A, HARHOFF D, VERSPAGEN B. The value of European patents[J]. European Management Review, 2008, 5(2): 69.84.

[18] HARHOFF D, SCHERER F M, VOPEL K. Citations, family size, opposition and the value of patent rights[J]. Research Policy, 2003, 32(8): 1343.1363.

[19] WAGNER S, WAKEMAN S. What do patent.based measures tell us about product commercialization? evidence from the pharmaceutical industry[J]. Research Policy, 2016, 45(5): 1091.1102.

[20] 李欣,范明姐,黄鲁成. 基于机器学习的专利质量评价研究[J].科技进步与对策, 2020, 37(24):116.124.