“双碳”需求下环境管理教学系统设计与创新实践

关键词:环境管理创新实践双碳

陈绍晴 王雅斐 江峰 孙连鹏

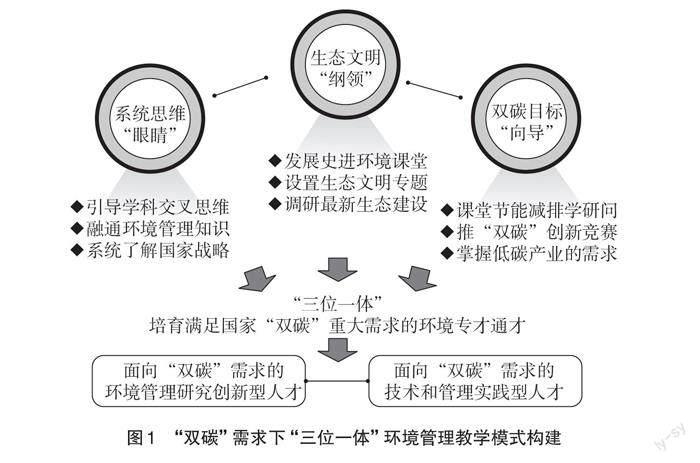

[摘 要] 实现碳达峰碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革,对加强新时代人才培养提出了新要求。在此背景下,着力推进系统性环境管理教学改革,探索碳达峰碳中和目标与高等教育的有机融合,对建设“双碳”人才培养体系至关重要。构建以生态文明为纲领、以系统思维为“眼睛”、以“双碳”目标为“向导”的环境管理系统教学模式,形成“三位一体”有机融合的教学模式,使之更契合当下城市及区域低碳可持续发展的需求,并就激發学生在环境管理学科的创新实践能力的具体做法及所取得的效果进行了探讨。

[关键词] 碳达峰碳中和;低碳可持续发展;环境管理;系统教学模式;创新实践

[基金项目] 2022年度中山大学质量工程与教学改革立项项目“城市发展与环境保护课程思政育人创新理念与实践”(教务〔2022〕91号)

[作者简介] 陈绍晴(1987—),男,广东肇庆人,博士,中山大学环境科学与工程学院教授,博士生导师(通信作者),主要从事城市低碳可持续管理研究;王雅斐(1983—),女,河北张家口人,博士,中山大学环境科学与工程学院副教授,硕士生导师,主要从事城市生态学研究;江 峰(1980—),男,广东揭阳人,博士,中山大学环境科学与工程学院教授,博士生导师,主要从事水环境管理研究。

[中图分类号] G642.0 [文献标识码] A[文章编号] 1674-9324(2024)07-0001-04[收稿日期] 2023-02-18

引言

实现碳达峰碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革,对加强新时代高校人才培养提出了新要求。2022年5月,教育部印发的《加强碳达峰碳中和高等教育人才培养体系建设工作方案》指出,将绿色低碳理念纳入教育教学体系,充分发展现有专业人才培养体系作用。在此背景下,探索“双碳”与高等教育的结合点,重点建设“双碳”人才全过程培养体系,尤为重要。

中山大学环境科学与工程学院长期服务于国家和粤港澳大湾区生态文明建设的重大战略需求,培养面向环境保护与可持续发展的专业人才和通识人才,践行以学生成长为中心,以通专融合为路径的育人模式,将创新能力培养融入教学全过程。面向我国生态环境管理的新形势新需求,自2015年始开设了专门针对环境管理学的相关课程。在教学实践中不断丰富教学形式,在讲授基础理论的同时,融合国际前沿科研成果及我国最新的生态环境管理实践,推进学科教学育人效果,进而实现环境管理人才培养目标。本文针对环境管理学教学中较为普遍存在的若干问题,构建“三位一体”系统教学模式,激发学生在生态环境管理问题上的创新思维,培养熟悉基本环境学原理、具备“双碳”相关领域实践技能的专才通才。

一、环境管理学科教育概述

环境学是揭示人类社会发展与环境之间相互作用的基本规律、研究人类生存环境质量及其保护与改善的科学,推动实现人类社会与环境之间协调持续发展[1]。环境管理学作为环境学体系中重要的一环,是一种制定环境政策以解决环境问题及实施环境保护的学科,由环境科学、管理科学、经济学等学科交叉渗透产生,它在环境科学、环境工程、管理学等专业的人才培养知识构架中起到了不可或缺的作用[2-3]。环境管理学将政策制定、行动计划、社会经济和技术等众多环节进行整合,寻求人类社会与环境协同演化、可持续发展的途径与方法,包括环境污染控制、生物多样性保护、生态修复、气候变化应对等的管理理论及实践[4]。例如,在全球变化背景下,为应对城市化、人口爆炸和资源过度开发等一系列人类社会活动所带来的环境问题,需要将这些活动纳入全球变化与可持续发展研究的统一框架下,综合评估人类对全球变化的适应性,从而提升对经济—社会—环境复合系统的可持续管理水平[5]。

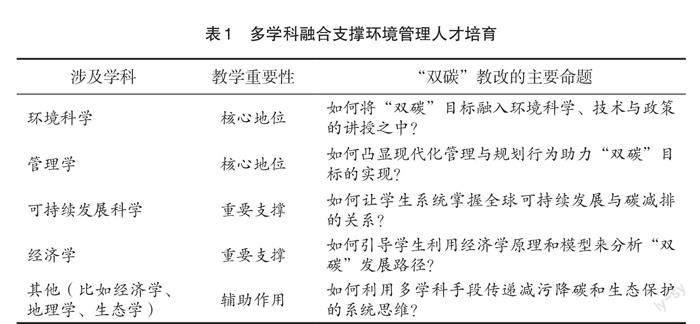

环境管理学在“双碳”目标的实现与经济社会高质量发展中扮演的角色愈加重要,处于低碳可持续发展相关学科的关键位置。当下,需充分发挥其在大学生生态文明教育和绿色低碳行为教育中的作用。“环境管理学”是诸多高校环境学科教育的必修课程,是后续环境科学与环境工程专业课程学习的重要基石,影响深远。目前,在各高校的环境学相关专业教学中均设有“水、土、气、固废”等环境问题应对的课程与实践。在此基础上,还需要深入理解各领域在减污降碳上的相关关系和推动力,这样才能更好地服务于“双碳”目标下“经济社会系统性变革”这一发展大方向[6]。尤其值得注意的一点是,需要抓住环境管理学学科高度交叉融合、共同作用的特点,充分彰显环境科学、管理学的核心地位,发挥可持续发展科学、经济学等对环境管理学教授的重要支撑作用,以及其他学科(比如经济学、地理学、生态学)对环境管理学的辅助作用,明晰这些源头和关联学科在“双碳”需求下的教学改革主要命题(见表1)。

二、“三位一体”环境管理教学设计

目前,大学环境管理教学体系在不断发展成熟中,但在教学思路、内容和方式上仍存在一些问题,在一定程度上限制了学科专业发展和学生的学习效果,降低了学生在“双碳”需求下的就业竞争力和适应能力,亟须开展教学改革。

为此,本文构建了系统性的环境管理学科教学模式,以生态文明为“纲领”、以系统思维为“眼睛”、以“双碳”目标为“向导”,形成“三位一体”有机融合的教学模式,将低碳可持续发展的新理念渗透到教学的每一个环节。这一新型教学育人模式可激发学生的创新思维,促使其主动吸收环境管理、环境经济和环境政策等相关重要核心知识,并饶有兴趣地参与到地方和具体产业管理模拟实践中,助力培养熟悉生态环境系统管理原理、具备“双碳”相关领域实践技能的专才通才(见图1)。所提出的新型教学模式具体包括以下几个组成部分。

(一)基于系统思维重新统筹课程思路与结构,以“双碳”系统工程催化对“水、土、气、固废”环境问题的新认知

针对教学理念陈旧的问题,依据碳达峰碳中和人才培养体系建设覆盖面广、跨学科的特点,进行系统性、整体性的规划和战略性布局,以系统思维提升学生生态文明和新发展理念的意识和实践能力。首先,以“双碳”需求作为“环境管理学”课程结构与培养体系的核心灵魂,主要思路可以从“绿色低碳循环发展经济体系”这一绿色发展“总蓝图”来统筹课程各章节。问题包括:绿色低碳循环发展经济体系如何影响环境管理各领域?影响机制是什么?我们怎么去深刻理解这一体系?在这一体系基础上,以系统思维统筹空气污染、水污染、土壤污染、固体废弃物等环境问题的关系,全面教授系统思维对“双碳”目标实现的作用,讨论“水、土、气、固废”等环境问题与我国“双碳”目标和路径的主要关联点,不仅“导”学生入门,更提升学生在新时代下生态文明和新发展理念的环境意识和环境敏感性。

(二)提供沉浸式的学研结合环境管理的分析工具,以“微课题”的形式促进学生接触前沿研究方法与管理工具

针对教学内容老化的问题,建立研究内容滚动更新机制,进一步完善课程在减污降碳和生态保护间的连接作用,增加探索最新气候变化规律及“双碳”背景下环境污染管治的系统性认识;增加探索最新气候变化形势下的全球环境演化规律及人类活动同自然生态之间的关系、“双碳”背景下区域环境污染综合防治的技术措施和管理措施、估算对环境污染造成的损失和制定污染者付费的制度、生产和生活方式的碳中和革命等。在此基础上,让学生主动挖掘和提出“微课题”,以学促研,沉浸式地探索解决环境问题的新思路和新方法。围绕本课程设计,为学生提供生命周期分析和投入产出分析教学工具,用于各类产品或活动的环境足迹核算与环境污染减轻分析。这一教学设计不仅以实操加深了学生对环境管理模型的认知,更可以系统地锻炼学生选定研究对象、提出研究问题和寻求管理优化方法的综合能力。

(三)实施双向、多维度、互动性的自主学习模式,以“模拟真实”的形式让学生主动真切地感悟环境管理实践

针对教学模式僵化的问题,将传统的线性、单向教学模式改为反馈式教学模式,教师和学生在讨论反馈中不断加深对专业知识的认知和掌握能力,最终锻炼出灵活解决问题的能力。面向环境问题让学生身临其境,充分调动各专业背景学生在不同学习环境中的积极性和参与感,真正学有所悟、学以致用。采用“模拟真实”(社会角色扮演)的形式,让4~5名学生模拟真实场景中环境问题的发生、进展与解决过程。首先,让学生从政府管理部门(某省市主管部门)、司法机构(如法院)、企业管理者(如某国企和私企的管理者)、社会团体(某环保组织负责人)和民众(如某社区普通居民)等角色中选择其一,模拟真实生态破坏和环境污染事件发生后各代理应有的反应,寻找高效且公平的解决问题方式。比如,由于某地污泥非法泄漏造成的长期水土污染,就政府管理部门怎么管、法院怎么定损、企业如何自查、环保组织或民众如何维权等展开仿真辩论,以模拟实践的方式让学生全面了解环境管理的要义和重点。

三、“三位一体”环境管理创新实践成果

经过多个学期的探索和运行,“微课题”和“模拟真实”的教学设计不断完善,得到了学生的广泛欢迎和应用。在创新实践中,学生各自提出微课题,比如“塑料瓶的环境足迹核算与优化方案”等,结合专门的课前培训,利用4~6个课时可完成一个周期的探索活动。部分学生在修读完课程后,继续利用该平台完成了大学生创新科研训练项目和环境管理竞赛,获得全国性的奖项和荣誉,取得了学研结合的初步成效。且这一学习热情在课后继续保温,部分学生基于课程感兴趣的专题进一步延伸,将所学到的环境管理、环境政策和规划的理论与工具应用在其毕业论文中,获得优秀本科毕业论文等荣誉。基于上述成效,目前已建成中山大学-阿里云计算有限公司实习教学基地,进一步巩固和拓展教学成果。

结语

以习近平生态文明思想为指导,基于多年教学实践与经验总结,开展了以学生为主体、以兴趣为驱动的新型研究性教学改革,构建了以生态文明为“纲领”、以系统思维为“眼睛”、以“双碳”目标为“向导”的系统性的环境管理学科教学模式,实现“三位一体”有机融合。围绕这一新模式,构筑系统教学思路,搭建教研实操工具,采用学生自驱动方法,在牢固掌握“水、土、气、固废”等要素的生态环境管理基础知识的同时,以“双碳”系统工程理论深化对关联环境问题的新认知,提升学生在环境管理学科的创新实践能力,充分激发学生学习的积极性、参与感和获得感,做到真正学有所悟、学以致用,多维度提高“双碳”目标急需的环境学、管理学等人才的培养质量。

参考文献

[1]李洪枚.环境学[M].北京:知识产权出版社,2011:35.

[2]叶文虎,张勇.环境管理学[M].2版.北京:高等教育出版社,2006:41.

[3]曹勇宏.环境管理学在环境人才培养中的作用及方法[J].高教学刊,2015(21):35-37.

[4]郭廷忠,周艳梅.环境管理学[M].北京:科学出版社,2009:30.

[5]林琿,周成虎,朱阿兴,等.人类活动与全球变化相互影响的模拟与评估[J].中国科技成果,2020,21(18):26-27.

[6]王如志,崔素萍,聂祚仁.“双碳”目标视角下“四位一体”本科教育模式创新[J].中国大学教学,2022(4):14-18.