城中村生活性街道空间感知调查与优化策略研究

邓元媛 李晗 胡润莹 李成

摘要:在城市“提质”进程不断加快、城市品位快速提升的过程中,城中村存在空间环境品质差、安全隐患严重、公共配套设施不足等诸多问题,成为制约提升城市居民人居环境品质的关键。以徐州市翟山村为例,运用PSPL调研法对生活性街道的公共行为和公共空间进行研究,分析街道现状特征和存在问题,发掘影响空间品质的客观因素;并结合SD法对街道空间进行感知评价研究,分析使用人群心理感知与空间客观指标间的关系,明确使用人群在不同街道中的空间感知特征。通过两种研究方式的结合运用,并以人群主观使用需求为导向,提出城市老旧居民区生活性街道的活力优化设计策略。

关键词:街道空间;感知调查;优化策略

DOI:10.3969/j.issn.1674-7739.2023.04.005

近年来,随着以人为本的城市规划建设理念逐渐推广落实,以慢行为主的街道作为承载各类人群活动的物质空间载体已然成为城市规划建设、管理与研究的重点关注对象。[1]现阶段研究已取得一定进展:一方面基于人本尺度,发掘人群活动需求,分析人群活动特征,进而构建慢行体系和建设空间布局;另一方面,针对不同区域、不同使用人群构建不同功能、层级的慢行空间。对于城中村而言,以慢行为主导的街道作为居民主要通勤和日常活动空间,对其更新改造研究对提升城中村的空间环境品质与活力具有重要意义。

既有的公共空间感知研究大多基于人性化空间、物质空间形态设计以及环境心理学等视角,且大多探讨的是人性化设计理念、物质空间构成和对环境的心理感知等,缺乏从使用人群的利益主体视角出发,以主客观相结合对公共空间展开的研究,也缺少对物质空间层面与心理感知层面之间关系的研究。

城中村街道作为公共空间系统的重要组成部分,承载着使用人群的多元化使用需求,而使用人群的行为习惯同时影响街道空间的使用与塑造。[2-3]使用人群对公共空间的使用方式与习惯不同,其对不同街道空间的感知存在重叠与差异;而使用人群对公共空间的感知可对人在公共空间的主体地位进行有效反映,并可探知与公共生活间的关系。[4]因此,通过对使用人群对不同街道空间感知特征的分析,可明确不同人群的使用期望,进而基于客观结果提出针对性的更新改造策略。

本研究结合运用PSPL调研法和SD法,对街道空间感知进行调查。运用PSPL法从公共空间和公共生活两方面,从城中村生活性街道现状行为特征、空间环境品质着手,掌握街道空间特征和人群使用特征现状,并总结梳理存在的客观问题;运用SD法获取使用人群对街道的主观空间感知特征,解析街道空间感知结果及影响因素,梳理总结使用人群感知和实用需求,进而基于使用人群主观需求和街道空间设计间的联系对生活性街道的更新优化提供建议。

一、研究对象及方法

(一)研究对象和范围

翟山街道位于徐州市南郊,域内有十里村、翟山村两个划定的城中村,被列为“民生改善项目”。经考察,十里村已被拆除,翟山村尚未改造,仍保留原有的场地肌理和生活空间,因此本文研究范围是翟山村区域(图1)。该研究区域北临翟山农贸市场,西接松菲花园、南山庭院,东临管道社区,南临中海铂悦府;整体片区北临翟北路、南临翟南路、西临上海路、东临北京路;本文划定的研究范围面积约为11.1万平方米。

翟山村始建于清末,起初仅十余户居民,历经百年,现有原住民约1300人,村内住户共约2600人,村内原住民以翟姓为主,现居民存在大量的租户。房屋自建为主,砖混结构,坡屋顶,大多2—3层,层高约6.5米,是典型的苏北民居样式。村庄整体布局依山而建,地势西高东低,大体呈南北向的行列式布局。翟山村在见证徐州市的发展历程、体现徐州市的文化多元属性的同时,也作为城市住房体系、社会保障与就业机会等方面的过渡载体而存在。

(二)研究方法

PSPL调研法是用于对公共空间质量与公共生活的定性评估方法,[5-6]研究内容包括两个方面(见表1)。其中,公共空间侧重对空间环境的探究与评价来探讨公共空间物质环境中存在的现状问题;公众生活关注从人流量统计和活动统计的行人规律的调研中探讨公共空间中存在的客观问题。二者结合掌握人群活动特征和物质空间环境特征,进而对公共设施空间环境进行定性评估,其方法通俗简易,但存在缺乏人群主观认知和缺乏公共空間品质判定标准等问题。SD法是捕捉意识类的方法,是从定性分析向定量分析进行转化的方式,是当下学者对城市空间感知的主流方法。[7]通过研究公共空间的感知特征和客观评价指标间的关系,分析人群主观认知特征与被反映的公共空间特征之间的联系与规律,并量化表征结果。但SD法会受到调研对象主观喜好的影响而产生一定的误差。[8]PSPL法和SD法都是普遍、成熟的研究方法,但在既有的公共空间环境感知与评价研究中,二者结合起来进行运用和研究较少。

本研究一方面基于PSPL调研法,从公共空间行为出发,对城中村中生活性街道的不同时段的行人流量、活动特征进行统计并分析;从街道的安全性、连续性、舒适性和便捷性四个方面,对影响街道空间质量的空间特征和意象元素进行发掘,探究空间环境品质的影响因素。另一方面运用SD法从街道空间与环境氛围进行空间感知调研,分析人群对街道空间客观感知特征与现状之间的联系与规律,发掘街道现有不足与缺陷,探究使用人群的更新期望。通过两种方法的结合使用,基于主、客观不同研究视角,从公共空间和公共生活的客观视角挖掘空间现状问题,并从使用人群对不同公共空间的主观心理感知特征进行探讨,通过定性和定量相结合的方式分析结果,解析使用人群对街道不同空间的意向感知差异,基于感知差异引出人群更新期望,进而对城中村街道更加全面地分析,并结合使用人群的主观需求提出针对性的更新营造策略。

二、翟山村生活性街道现状及问题分析

(一)街道现状特征

研究范围内道路都是场地内道路,道路等级较低,都存在人车混行现象。调研选取研究范围内的三条主要道路以及沿路分布的五个主要空间节点作为调研对象(图2),皆为域内使用频率最高的街道与公共节点。

1.街道空间品质环境现状特征

通过PSPL法中对公共空间的质量评估内容作为评价空间品质的依据,结合实际调研数据和与周边居民的访问交流,从安全性、连续性、便捷性、舒适性四个方面对研究区域的街道空间和节点进行分析(见表2)。调研发现三条街道的空间现状都较差,且街道空间的安全性和连续性问题最突出:街道1缺乏人车分流的考虑,路权分配混乱导致出行环境差,街道2由于道路宽度限制导致少有车辆通勤,其安全性和连续性较好,街道3的街道空间宽阔,虽不是人车分流,但慢行出行环境较好;同时,街道3的便捷性优于街道1,街道2的便捷性最差;街道1、3的空间尺度更适宜但景观环境有待改善,街道2的景观环境较好但空间尺度狭窄。总体而言,翟山村街道整体情况差,空间营造潜力巨大。

2.街道空间行为现状特征

以三条道路的两端作为起始点对工作日人流量进行统计与记录,在实地调研中发现,人流集中于翟山农贸市场周边;调研发现街道1的行人流量集中是其他路段的数倍,人流量最少的是街道2(图3)。从行人出行规律上分析,翟山村的人流量在中午和下午的上下班高峰期有所上升。街道1以居民的日常通勤、购物和活动为主,在8—12点和17—20点的行人活动密集,下午的使用率较低,人流量集中在早晚高峰期;街道2的行人活動集中在下午,早晚的使用率低;街道3的行人流量集中于早晨、下午和晚上,上午的使用率低,居民以通勤、接送和活动为主(图4)。从行人出行方式上看(图5),以慢行出行方式为主导,机动车出行也占有一定比例,因此在人流高峰期容易激化人车矛盾。

对五个公共空间节点的人群活动进行统计,如休闲活动、商业活动、健身锻炼、儿童活动和其他活动等(图6)。通过调研发现:翟山村内除节点4外,其余节点均为居民自发汇聚形成的休闲娱乐节点,缺乏相应的配套设施,存在节点空间被周边居民侵占等问题。节点4的停留人数最多,场地内有简易休闲设施,到访行人以闲聊、锻炼居多,早晨与傍晚的使用频率高。空间节点1、2在商铺门口,店家提供休闲设施,停留人数较多,以购物、闲聊、娱乐为主。节点3、5受空间和设施制约并无太多人使用。

(二)街道空间意象感知与评价

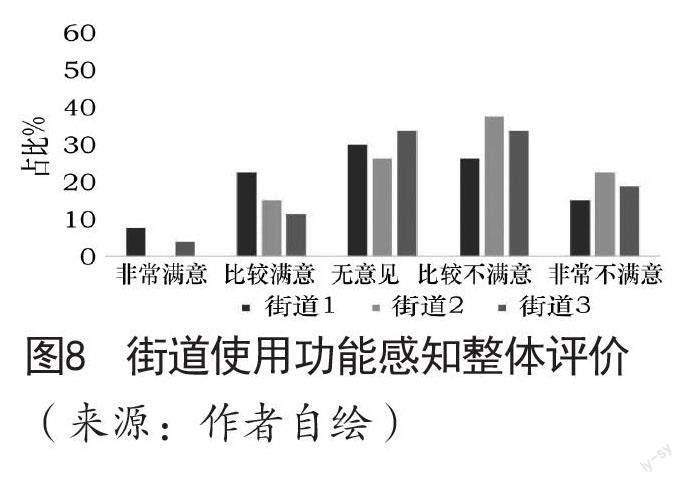

运用SD法对翟山村生活性街道进行环境特征感知分析,选取住户和过路者为受访对象,经筛选后共获取27份有效问卷。先对街道空间环境和功能进行整体评价打分(图7、8),再选取可代表公共空间现状特征且广泛共通的情感形容词,如离散—连续、喧闹—安静等,并基于受访者的反馈对街道特征指标进行-2至2的分值评价打分。感知分析包含公共空间三维形态、环境与氛围两个方面。

1.街道三维空间形态感知与评价

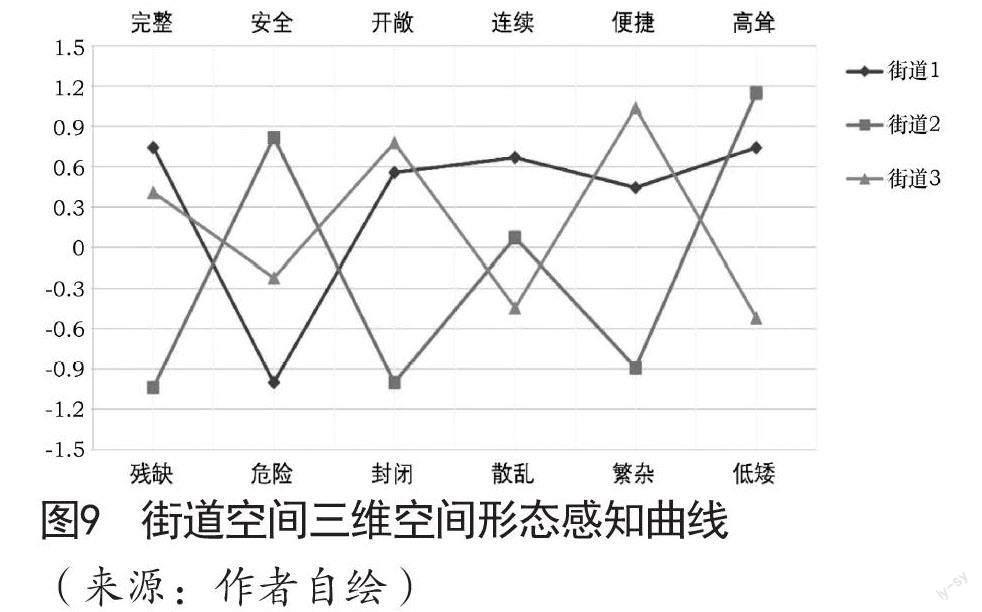

选取设施完整度、街道安全感、街道开敞度、街道连续度、街道可达性、宽高比(D/H)、六个指标表征街道三维空间形态,并与环境品质的安全性、连续性、便捷性等空间特征进行对应。通过赋值计算分析可知,三条街道在三维空间形态的评价曲线呈现较大差异(图9);受访者评价街道1“完整、危险、开敞、连续、便捷且高耸”;评价街道2“残缺、安全、封闭、繁杂且高耸”;评价街道3“残缺、危险、开敞、散乱、便捷且低矮”。经调研访谈,造成适用人群对三条街道空间感知差异的原因为:街道的功能差异,街道1店铺和小摊贩众多,有固定人群聚集点,使得功能完整但缺乏安全感,街道2以居住人群为主,安全且封闭;出入口数量差异,街道3存在较多出入口,打断了界面连续性但交通便捷。同时,街道1、2较街道3更封闭,D/H值更小,显得更高耸。

2.街道环境与氛围感知与评价

街道空间环境与氛围指标包括街道特色、统一感、氛围感、整洁程度、安稳程度、绿化程度、街道活跃度,表征街道环境与氛围感知评价的同时与环境品质的舒适性对应。根据评价结果(图10),可知三条街道在街道特色、街道统一感、整洁程度上,人群感知偏向一致,认为三条街道都具有特色、但较为离散、脏乱。而人群对三条街道在氛围感、安稳程度、绿化程度、绿化程度等方面的感知存在较大差异:认为街道1“氛围感强、活跃但缺乏安稳”,街道2“安稳程度高,但缺乏氛围感和活跃度”,街道3“各项指标则较为均衡;就三条街道进行对比”,街道1的行人流量、活动种类与频率均大于街道3,街道3大于街道2;由此可知,行人流量和街道活动参与度会对使用人群对街道环境氛围的感知,在人流量大、活动多的街道中会增强其对街道氛围的感知,并会给街道带来活跃的氛围。

三、现状问题归纳与分析

运用PSPL法从街道空间品质环境现状的视角对空间现状特征进行分析,从空间行为视角对不同时段的人流与活动进行统计;使用SD法对街道空间特征进行感知调查分析并解析人群使用需求,发现使用人群对三条街道的感知与评价结果存在差别与重叠,在街道的功能感知和环境感知上存在差异,而对街道整体评价和要素感知上存在统一。依据分析结果可知,翟山村生活性街道空间存在以下问题。

(一)安全设施缺乏,街道安全隐患严重

结合表2的街道空间环境现状的安全性特征分析与图6使用人群的评价感知结果,发现翟山村内街道存在各类的安全隐患,安全措施严重匮乏。村内街道均无机非隔离设施与过街设施,仅在街道3设置少量阻车设施;村内缺乏系统的照明设施,仅有几处路灯和部分店铺设置少量照明设施,整体照明效果不理想,严重影响夜间通行的安全性(图11);由于适老设施与无障碍设施等街道安全措施的匮乏,村内大量的老年人和行动不便人士的出行需求无法得到相应满足,出行受限的同时,极易造成交通拥堵并存在安全隐患。

(二)路权划分不清,街道连续通行受阻

通过图9可知,使用人群对街道通行的连续性评价趋向于不满意,结合表2街道空间环境现状的连续性、便捷性特征与图4街道行人流量特征分析可知:翟山村街道缺乏开敞空间,极易拥堵且连续性较弱。街道空间杂乱且缺乏秩序,各类人群的使用需求难以得到满足。经调查得知,主要原因在于路权分配混乱、侵占道路空间(图12)、车辆乱停放与居民无序出行等。街道空间缺乏秩序化管理,致使原本就狭窄的道路空间经常出现交通秩序混乱、人车冲突严重的现象,导致街道通行不连续。

(三)功能混乱冗杂,街道公共空间匮乏

结合街道图6的空间节点停留人数和图8街道功能使用评价以及行为活动特征与访谈分析,发现人群对现有公共活动空间的使用评价大多趋向于不满意,其原因在于人群的活动类型较多,不同使用人群有着不同类型的活动需求,现有公共空间匮乏且功能混乱冗杂,使得需求难以得到相应满足。在调研中发现,由于缺乏公共空间,村内沿街店铺及店铺周边区域成为人群主要的活动空间(图13),在人流高峰期极易造成拥堵等不良影响;日常性公共活动空间的匮乏也使得居民日常交往活动、自发活动受限。

(四)环境品质欠佳,街道消极因素过多

结合图7街道环境氛围整体感知与图10对街道环境与氛围具体感知分析可知,使用人群对街道氛围的感知持消极态度居多,且街道氛围存在离散、脏乱、空间单调且缺乏统一感的问题(图14);结合实地调研与访谈了解到,其主要影响因素是街道环境品质欠佳,消极因素过多,具体包括环境杂乱、环境设施缺乏、沿街建筑缺乏维护修缮、空间封闭等,导致街道中的空间环境体验差,缺乏使人群驻足的条件。

四、街道空间品质优化策略

街道空间作为城中村主要的公共活动场所,[9]在承担日常交通的同时,还作为居民日常交往的主要空间;研究基于街道现状特征梳理与空间意向感知的结果分析,基于人群主观需求视角,提出以下优化策略。

(一)完善设施,构建安全的街道空间

构建安全的街道空间是维持交通出行畅通的基本保障。翟山村内居民大多以慢行出行为主,而慢行出行人群在出行安全中处于弱势地位,易受到外界环境的威胁,因此本文提出通过提升街道空间通行硬件质量,完善街道设施等措施构建安全街道空间;如提升并完善道路的铺装及平整度,增设慢行专用道路口,合理设置阻车桩,机动车道合理设置减速带等,以提升通行安全性;在街道中增设适老化和无障碍设施,提升特殊人群通行安全性。此外,完善慢行交通指示设施,在提升慢行路网的指示性的同时,引导人群在街道空间中的活动;完善非交通导向类的通行设施,包括人行道路缘石、过街设施、转弯半径等,提升街道通行安全性与连续性。此外,通过增设“街道眼”应对城中村中普遍存在社会安全隐患,对僻静、不活跃的街道增设路灯及监控设施,在街道口设转角商铺、售货亭等,以营造街道整体安全氛围。

(二)划分路权,提升街道通行便捷性

生活性街道作为承载居民日常生活和交通通行的重要空间载体,[10]与传统街道的区别在于提倡行人在街道上的“优先权”,通过缓和人车矛盾、完善街道路权,进而提升街道通行的便捷性。道路路权划分应根据道路功能、使用人群、两侧建筑功能以及景观绿化带和休憩设施来决定,但翟山村内道路普遍狭窄,紧贴建筑,难以满足将机动车、非机动车、人行道、绿化分隔带结合布置的需求,且机动车属于次要出行方式。因此,为构建便捷的出行秩序,需要构建以慢行交通为主导的交通方式,并依据道路属性和使用需求可构建三种不同类型的道路(见表3),进而完善街道慢行交通体系,解决街道路权问题。此外,还可通过对街道上空间节点的差异化分类设计以改善街道环境,通过具体的绿化设施、人性化标识等,进一步完善街道路权,提升通行便捷性。

(三)梳理功能需求,提供多样化公共空间

翟山村内公共活动交往空间有限,限制了居民的自发性和公共性活动,拥有足够的公共交往活动空间是人群的主要需求之一;同时,公共交往空间作为影响街道活力的主要影響因素之一,[11]不同使用人群在公共空间中的时空间行为存在差异,因此应梳理功能需求,构建多样化的公共空间。基于对不同活动类型、使用人群偏好进行统计分析,以满足多样化需求为目的,构建符合不同活动类型、不同人群、全时段活动需求,且便捷、开敞、整洁、有吸引力的公共交往空间。具体策略:根据人群活动现状反馈和既有空间现状,选取街道沿途节点,构建新的公共空间;对既有公共空间和新公共空间所承担功能在原有功能和空间条件的基础上进行更迭,分设锻炼活动空间、闲聊交谈空间、活动娱乐空间等,以满足多样化需求;提升公共活动空间品质,提供活动场地器材、游憩、遮阳、娱乐设施,以及构建满足恶劣天气条件下的活动空间;结合沿街商铺、住宅前后空闲区域设置配套休闲设施,形成沿街道分布的公共空间。构建使用人群周期性的活动场所,促进交往活动的发生,提升人群对街道活动的参与度和优化对街道的整体认知。

(四)提升品质,营造高品质街道环境

营造高品质街道环境是老旧街区更新的重点,街道环境营造应结合空间环境现状与使用人群更新期望,以提升品质为目标进行营造;通过沿街立面改造、营造景观体系、塑造景观节点、营造文化氛围等方式,提升生活性街道活力。街道两侧建筑较为老旧、杂乱,可通过临街商铺的统一改造以加强沿街面空间形态的统一感;此外,可通过对街道景观体系的塑造提升街道环境品质,吸引人群观赏与参与,对空间产生积极影响;通过结合现有景观元素营造景观节点,结合历史文化营造文化氛围等。营造高品质街道环境,有利于提升居民对街道的认同感。

五、总结

近年来,城中村的更新改造正有序进行,生活性街道作为城中村居民的主要出行空间和生活活动空间,增强其空间环境品质及活力对提升居民幸福感与获得感具有重要意义。本研究以徐州市翟山村为例,进行生活性街道的优化研究,运用PSPL法与SD法分别从街道空间现状特征和空间意向感知两个方面梳理挖掘并总结现状与人群感知;揭示了老居民区生活性街道空间存在的安全措施缺乏、交通连续性受阻、公共空间不足、消极因素较多等问题。结合街道环境现状特征、人群行为特征和人群对街道空间形态、环境氛围的感知以及考虑对街道空间活力的影响,从构建安全道路空间、提升街道通行便利性、提供多样化公共空间、营造高品质街道环境等方面提出优化策略,得出以下结论:

一是在生活性街道空间优化研究中,应明确更新优化的空间主体,并充分调研和深入了解街道空间现状,发掘归纳现存问题,明确改善途径。在将街道空间作为整体进行更新优化的同时,需提出应对不同街道空间现状的优化策略,对不同的问题制定对应的空间优化策略。

二是在生活性街道品质提升研究中,应重视人群使用需求,依据人群对现状空间的评价感知充分挖掘人群对不同慢行空间的使用需求,通过解析人群对不同街道空间的感知与需求,构建符合使用人群需求的优化策略,使城中村生活性街道空间的优化策略与城市更新发展中“以人为本”的策略相契合,进而推动其融入城市更新发展中。

说明:本文系中国矿业大学基本科研业务费项目—重大项目培育专项基金(2023ZDPYSK11)“数字技术赋能的多尺度工业遗产文化保护与活化研究”的部分成果。

参考文献:

汪小琦,李星,乔俊杰,等.公园城市理念下的成都特色慢行系统构建研究[J].规划师,2020(19):91-98.

李兆伦.城市生活性街道慢行空间品质提升策略研究[D].西安:西安建筑科技大学,2020.

王叶,贾曚.城市生活性街道空间的品质提升策略研究[J].城市建筑,2020(24):27-29.

赵春丽,杨滨章,刘岱宗.PSPL调研法:城市公共空间和公共生活质量的评价方法——扬·盖尔城市公共空间设计理论与方法探析(3)[J].中国园林,2012(9):34-38.

谢瑱宇.基于PSPL调研法的老旧社区公共空间适老性提升研究——以苏州市滨河花园三期为例[J].建筑与文化,2020(10):71-73.

许广通,何依,毕瑜菲.基于PSPL调研法的社区微空间评价与优化策略——以武汉钢花120社区为例[J].华中建筑,2018(11):108-115.

王德,张昀.基于语义差别法的上海街道空间感知研究[J].同济大学学报(自然科学版),2011(7):1000-1006.

吕小勇,汤豪,李红芳,等.基于PSPL和SD法的生活性街道空间感知调查与优化策略研究——以天津市岳湖道为例[J].北京建筑大学学报,2021(3):9-19.

青山杉,顾红男.预防犯罪视角下的城中村街巷空间句法分析及改造策略研究——以唐家湾镇为例[J].建筑技艺,2022(S1):171-175.

黄丹,戴冬晖.生活性街道构成要素对活力的影响——以深圳典型街道为例[J].中国园林,2019(9):89-94.

苟爱萍,王江波.基于SD法的街道空间活力评价研究[J].规划师,2011(10):102-106.